Главная > Гостиная > Презентация книги Александра Кирноса "Мидреш"

МИДРЕШ

ЛИРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

15

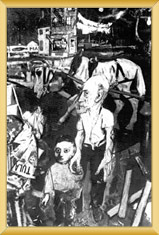

Дедушка Нехемья, воплощение доброты и терпения

(кстати, тоже в полном соответствии со своим именем), вырастивший четверых

детей в любви и уважении друг к другу, не пытался противостоять времени, и его

дети в синагогу уже не ходили и Тору не изучали.

Правда, женились сыновья на еврейках, но выросли

атеистами и коммунистами. Все воевали с фашистами. Старший сын – Давид, пропал

без вести, средний – Ефим, стал моим отцом. Младший – Лёва, кадровый военный,

сохранил в семье имя погибшего брата, назвав Давидом своего родившегося после

войны сына. Дочь дедушки, Мирьям, стала Манечкой – Маней – Марией.

Они не скрывали и не стыдились своей национальности,

но вместо Торы изучали Сталинский "Краткий курс ВКП(б)", который тоже

был разбит на недельные главы, и каждый год его изучение возобновлялось с

первой главы. Идиш постепенно утрачивался, даже советская еврейская культура

оказалась проявлением буржуазного национализма, и только шёпотом при плотно

закрытых дверях изредка произносились имя Михоэлса.

Адаптация началась ещё тогда, в первую четверть века

и дети дедушки стали уже не Нехемьевичами, а Наумовичами. Но не пустыми словами

оказались заслуги отцов.

16

«Этот праздник со

слезами на глазах…»

Мой отец пропахал всю войну

преимущественно в глубину,

в землю по бескозырку вгрызался,

чтобы в артналёт уцелеть,

он, наверное, очень старался,

чтоб прошла, не заметив, смерть.

Он морпехом был, а морпехам

умирать на земле не к спеху,

западло, коль завалит глиной,

но однажды осколок минный

его сидор тощий пробил

и чуть до смерти не убил.

Он вернулся, а я уже был,

я его поначалу боялся,

хотя он не кричал, не дрался,

лишь зубами порой скрежетал,

если бы не этот металл,

я бы раньше его полюбил.

Не тогда, когда сам стал отцом,

когда понял, как он безмерно

уставал. С посеревшим лицом

он в палате лежал больничной,

было всё безнадёжно, скверно,

жить ему оставалось два дня.

Он открыл глаза, – Всё отлично,

– прошептал, ободряя меня.

Умер он девятого мая,

за окном расцветала сирень,

до сих пор я не понимаю,

что я чувствую в этот день.

На пять лет я уже дольше прожил,

вновь сирень цветёт за окном,

но с годами он старше и строже,

а я рядом стою – пацаном.

… Истинно Вам говорю: война – сестра печали, горька

вода от слёз в колодцах её. Враг вырастил мощных коней, колесницы его быстры,

воины умеют убивать. Города падают перед ним ниц, как шатры перед лицом бури.…

И зачавший не увидит родившегося, и смеявшийся утром возрыдает к ночи…, и

многие из Вас не вернутся под сень кровли своей. Но идите. Ибо кто, кроме Вас

оградит землю эту.

Строки из книги Вадима Шефнера, прочитанные в юности,

поразили меня пронзительным совпадением с моим собственным отношением к войне и

судьбе поколения, к которому принадлежал мой отец.

Фройчик – Фроим – Эфраим – Ефим. Он ушёл на фронт в

конце июля 1941г. Я родился в августе 1941 г. Впервые мы увиделись в феврале 1945г.,

когда его часть перебрасывали из Чехословакии на Дальний Восток. Эшелон шёл

через Москву и остановился в Кусково, а мы в то время жили у дедушки в Перово.

Это совсем рядом, всего пару километров, но уйти нельзя, эшелон могли отправить

в любую минуту.

Отец упросил женщину – милиционера, и она нашла нас

глухой ночью в неосвещённом городе. Помню большую, пахнущую морозом, скрипящую

ремнями тётку с зычным мужским голосом. Помню мгновенный испуг и быстрые сборы

мамы, меня одели и по очереди, задыхаясь, несли по заснеженным улицам.

Станция была забита воинскими эшелонами. Я до сих пор

не могу понять, как можно было кого-нибудь найти в этом человеческом

муравейнике. Мы ныряли под вагоны, бежали по рельсам. Метель прорезали фонарные

всполохи из раскрытых теплушек.

Гомон множества голосов, лязг буферов, свистки

паровозов сливались в хаотичный гул. Мама отчаялась, а наша спутница

остановилась и заговорила о чём-то с солдатами в теплушке.

И вдруг, перекрывая шум, вдоль состава понеслась

слаженная волна звуков, из которой вылепилось знакомое имя: Е-фим, Е-фим,

Е-фим…

Солдаты передавали меня друг другу, гладили и

целовали, и все говорили: сынок, сынок.… Наконец, я оказался в какой-то

теплушке, и меня стали поить кипятком с сахаром. Правда, к кусочкам сахара

прилипли крошки махорки, но всё равно это был самый настоящий сахар. Кто мой

папа, я понял только тогда, когда солдата, держащего меня на руках, обняла моя

мама.

17

– Все мы вышли из нашего детства, – заметил Антуан де

Сент Экзюпири, писатель и лётчик, погибший во время войны.

Эта ночь в декабре 45 г. навсегда запала мне в

душу. И не только первой встречей с отцом, я тогда и не разглядел его как

следует, а ощущением единения, братства всех людей. Вокруг были родные, близкие

люди, и запахи шинелей, махорки, сапог неразрывно связались с улыбками,

радостью, любовью.

Гораздо позже я услышал, что есть люди разных

национальностей. Оказалось, что евреем почему-то быть нехорошо, стыдно. Ребята

во дворе говорили, что евреи трусливые, что они все во время войны прятались в

Ташкенте, но я знал, что это ложь.

Старший брат моего отца, рядовой Давид Кирнос, пропал

без вести в 41г. Жена Рахиль ждала его до последнего своего дня.

Выпускник Омского пехотного училища, младший брат

отца, капитан Лев Кирнос, в 1944

г. отказался положить свой родной батальон сибиряков в

лобовой атаке на безымянную высотку под Львовом. Дождался темноты и взял её

обходным маневром, практически без потерь. Знал, чем грозит невыполнение

приказа, но не хотел и не мог бессмысленно жертвовать людьми.

Брат моей матери, Михаил Дреш, авиационный механик,

прошёл войну от Кавказа до Вислы.

А мужья сестёр

моей мамы!

Дядя Саша (Авраам) Кильман, кавалерист в корпусе

Белова, провёл в седле все четыре военных года, закончил войну майором. После

войны добился, чтобы именем друга его юности, лейтенанта Лазаря Паперника,

командира диверсионного отряда, погибшего в битве за Москву, была названа одна

из улиц столицы.

Дядя Шулька, (Шмуль – Герш) Киржнер, рядовой

инженерных войск, вышел живым из Харьковского котла и воевал в Сталинграде. Его

первая жена с двумя детьми погибла в Судилковском гетто.

Дядя Нюня, (Шмуль) Зокенмахер, рядовой десантной

бригады, воевал с 41 по 45 г.

И это я перечислил только самых близких. А были ещё

двоюродные дяди, дальние родственники и друзья. Все они воевали с первых дней,

все были ранены, а многие не один раз, а те, кто уцелел, вернулись домой в 45 –

46 г. и в 47 г. появилось новое послевоенное поколение, мои братья и сёстры.

18

Аты-баты, шли солдаты,

шли солдаты на войну,

так могли идти мы с братом,

вслушиваясь в тишину.

Вслушиваясь, вспоминая,

папа, мама, ось земная,

и, качаясь на оси,

там деревня, здесь местечко,

и трепещет жизнь, как свечка…

Сохрани нас и спаси.

Мой отец, старший матрос отдельной бригады морской

пехоты, начал войну под Мурманском, сражался за Киркинес, был тяжело ранен под

Кенигсбергом. Он был демобилизован только в 46 году из бухты Провидения,

что на Чукотке. Он родился десятого мая 1910 года, а умер девятого мая 1974-го. и я, не

очень склонный к мистическому постижению мира, почти тридцать лет прослуживший

в армии, чувствую в этих датах глубокую символику. Отец был человеком доброго

ума и верного, щедрого сердца. Он был воином, защитником жизни и уже, будучи

безнадёжно больным, до конца сражался со смертью и дожил до последнего своего

дня Победы.

Для меня, как и для миллионов других людей, в этом

дне воедино слились радость и горе, боль и надежда. Почти все мои близкие,

воины Второй Мировой, уже ушли из жизни. Они были обычными людьми: работали,

любили, воевали, снова работали, растили детей. О войне и о себе на войне

рассказывать не любили. За них говорили награды: медали «За отвагу, За боевые

заслуги», ордена «Славы и Красной Звезды».

Простые люди, когда потребовалась их личная

причастность в борьбе Добра со Злом, они оказались достойными сыновьями своего

народа. Воля и мужество, терпение и любовь, служение созиданию и справедливости

обусловили их вклад в Историю, подняли их личные судьбы из плоскости быта в

вертикаль Бытия.

Виктор Франкл, сам прошедший через нацистские

концлагеря, говорил о поколении трагического оптимизма. Трагического, потому

что люди этого поколения видели, что очень часто зло вне человека или в

человеке оказывается сильнее или даже предпочтительнее для него. Оптимизма,

потому что они сохранили веру в возможности человека, лучшее в нём.

Прошло много лет, и, познакомившись с еврейской

историей, я стал понимать истоки их мужества и природу трагического оптимизма,

свойственного евреям всех поколений, сохранивших связь с традицией.

19

В положенный срок я «поступил в пионеры», и своего

старшего сына назвал Кириллом; очень хотелось сохранить память о дедушке Киве,

но назвать его так я не решился, ведь и сыну надо было «поступать в пионеры». И

только через двадцать лет сам Кирилл изменил своё имя и судьбу, сделав

обрезание и получив имя Акива. А замкнулся круг ещё через несколько лет, когда,

познакомившись с учением рабби Нахмана, он принял второе имя Нахман (Нехемья),

тем самым, зафиксировав единство двух потоков: Дрешей и Кирносов. Но имя,

данное ему при рождении, имя создателя славянской письменности, по-видимому,

повлияло на принадлежность Кирилла к пространству русского языка. В шестнадцать

лет он начал писать стихи, в которых музыка русской речи аранжировала мелодию

еврейской тоски по идеалу:

В моих глазах

есть грусть тысячелетий,

Горячечный

невысказанный свет.

Еврейские

задумчивые дети,

С тоскою вечною

глядящие на свет.

По миру мы рассыпаны горстями,

То тут, то там

услышишь чей-то крик.

И непонятными

для всех гостями

Заброшены в

чудовищный пикник.

Здесь зависть,

злоба, пошлость хлещут пеной

И заливают

вечные глаза,

Но тем, кто

думает о всей вселенной

Так безразлична

мелкая гроза…

Так писал

Кирилл перед тем, как стать Акивой.

ИСТОКИ

Средь шума повседневной суеты,

Средь тошноты душевной маяты,

Рассеивая грёзы и мечты,

Вдруг прозвучит: Где ты?

Скажи, где ты?

Не рабби14

я, не цадик15,

не злодей.

Обычный, меж обычнейших людей.

И чаша жизни, терпкого вина,

Мной выпита уже почти до дна.

Я лгал себе, я время воровал,

Друзьям надежды тщетно подавал.

Ценил застолье, суету и лесть.

И прелестей иных не перечесть.

В оцепененье идолам служил,

Плыл по теченью и вполсилы жил.

Но всё же мне доверено хранить

Синайской16

клятвы трепетную нить.

Но помню я о Вере и Любви,

Но звуки Шма17

звучат в моей крови,

Но к правде оступаясь и греша

Стремится обнажённая душа.

Скользят века - опавшие листы.

Как в день шестой18,

звучит:

Адам, где ты?

Рукой прикроюсь, вздрогну на бегу.

Я прятался, но больше не могу.

1 | 2 | 3 | 4| 5| 6| 7

В Гостиную >